私が購入した家の契約書には、「引き渡し前に測量を行う」と明記されていました。 仲介したのは誰もが知る大手の不動産会社。

「しっかりしている会社だから大丈夫だろう」そう信じていたのです。

さらに、売主からはこう説明されていました。

「測量をして越境がないことを確認して引き渡します」

そして契約書には、「越境なし」の文言。 不安になる理由は何一つないように思えました。

しかし、それは大きな間違いでした。引き渡し時までに、越境の事実は一切伝えられなかったのです。

東側の越境が発覚した瞬間

北側の境界に関する工事の打合せをしているとき、工事業者からこう言われました。

「東側の地主さんにも重機搬入の許可を取ってください」

そこで初めて連絡を取った東側の地主Kさんから、驚きの事実を聞かされます。

「その細長い土地、私が最近組合から正式に購入したものなんです。あなたのブロックが完全に越境していますよ」

そしてこう告げられました。

「撤去しないなら訴えます」

なぜ気づけなかったのか?

私がこの家を購入したのは約10年前のことです。 当時の契約書には「越境なし」と明記されており、売主からは「引き渡し前に測量を行う」との説明も受けていました。 仲介に入ったのは大手不動産会社で、その信頼感もあり、私は疑うことなく契約を進めてしまいました。

ところが、令和4年になって組合から越境の可能性を指摘されました。 さらに驚いたのは、その2か月前に、越境先となる東側の細長い土地が組合から第三者(Kさん)に売却されていたという事実です。 時系列的に考えると、その時点で越境に気づいていた可能性は高いと思われます。

しかし、この事実は契約当時にも、その後にも、一度も説明を受けたことはありませんでした。 測量結果も開示されず、図面による説明もなし。 今思えば、「大手だから大丈夫」という思い込みこそが最大の油断だったと感じています。

契約前にやるべきだった3つのこと

- 1. 確定測量図を自分で取得・確認する

契約前に「確定測量図」を受け取り、現地で杭やブロックの位置を照合すること。 - 2. 測量結果を必ず書面で見せてもらう

「測量は済んでいます」という口頭説明では不十分。 結果を紙で確認し、保管しておくべきでした。 - 3. 越境があった場合の責任を契約書に明記する

「越境が見つかった場合は売主が全額負担する」と契約書に書いておくべきでした。

裁判中も“協力拒否”という壁

この越境トラブルは裁判にまで発展しました。 裁判の中で、売主から仲介業者へ事実確認や協力の依頼をしました。 しかし、仲介業者からの返答は

「協力はできない」というもので、裁判所からその事実を聞かされました。

その結果、裁判所が正確な事実関係を把握することが非常に難しくなりました。 当事者の一方が真相を語っても、それを裏付ける第三者がいない状態では、 裁判の場でも核心にたどり着けないことを痛感しました。

まとめ:安心を生むのは「確認」と「記録」

契約書に「越境なし」、売主は「測量済み」、そして仲介は大手不動産。

この3点が揃っていても、現実には越境トラブルが起きるということを、私は身をもって学びました。

大事なのは、測量結果を必ず確認することと、トラブル時の対応を契約書に明記しておくこと。 たったこれだけで、将来の裁判リスクを大きく減らすことができます。

なぜ「図」でなければ伝わらなかったのか?

実はこのトラブルが裁判に発展した際、私は次のような資料を提出しました。

- 測量座標

- 公的な平面図(確定測量図)

- 現場の写真

しかし、裁判所からは「もっとわかりやすい資料を出してください」という指示がありました。

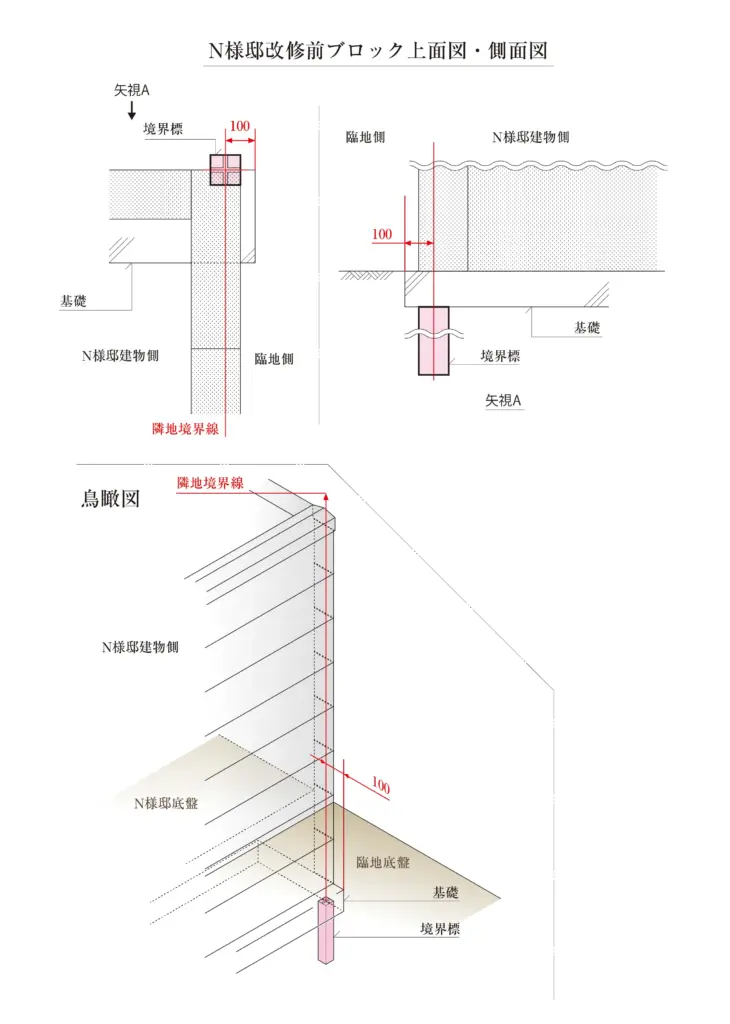

そこで私は、ブロックの構造・境界との距離・地面との高さなどを可視化するために、 上面図・側面図・鳥瞰図を組み合わせた立体的なアイソメ図を社内のデザイナーに依頼して提出しました。

私が使った「見える化」の武器:アイソメ図

実際にこの越境トラブルで、最も裁判で役立ったのがアイソメ図(等角投影図)でした。 ブロックの越境や高さ、幅、地形の勾配などを一目で説明できるからです。

以下に、誰でも練習できる「等角投影図の練習テンプレート(PDF)」を配布しています。

ブロックや塀、水道管など、実際の現場を見える化する力は本当に大きな武器になります。

Webや資料にも応用できる「アイソメ図」の力

裁判で使ったテクニカルイラスト(アイソメ図)ですが、 実はこうした図法は、Webサイトやプレゼン資料でも活躍します。 「複雑な情報をシンプルに図解したい」「立体感のある素材を作りたい」 そんな時に、伝わるビジュアル素材をお作りします。

✅ Web制作がセットでなくてもOK

✅ 制作実績はギャラリーページにて公開予定