境界杭とブロック撤去の話し合いを進めていた矢先、さらなる問題が浮上しました。 今度は東側の土地を新しく購入したKさんから、 「ブロックを撤去しないと訴える」という強い主張があったのです。 本記事では、この不動産トラブルの越境問題がどのように複雑化したのか、 そして裁判でアイソメ図がどれほど役立ったのかを解説します。

※シリーズ記事: 第1回:越境問題の発端と隣地との話し合い / 第2回:水道管が引き起こした“予想外のバトル”

1. 思わぬ電話、そして衝撃の事実

北側との境界線トラブルを整理していたとき、工事業者からこう言われました。

「東側の地主さんにも重機搬入の許可を取ってください」

そうして連絡を取ったKさんから、驚きの事実を聞かされます。

「その細い土地、今年組合から買ったから、ブロックは全部撤去してください」

2. 組合とKさんのやり取り

Kさんによると、長年組合とやり取りをしており、令和4年6~7月に正式に購入。 確認のため組合に問い合わせると、やはり「売却は事実」。 つまり、私が購入した時点で、既に一部土地は“第三者に売却予定”だった可能性が高いということです。 この事実は不動産トラブルにおいて大きなリスク要因でした。

3. 仲介業者の回答に絶句

私はすぐにS不動産へ連絡。しかし返ってきた答えは、

「契約書通り。虚偽があっても確認できない」

――愕然としました。結局、追加工事は避けられない状況に…。

4. 決断と追加工事

最終的に私は東側・北側のブロックと土留めを全面撤去し、新設する工事を発注。 費用は予想を超え、精神的な負担も大きかったのは言うまでもありません。

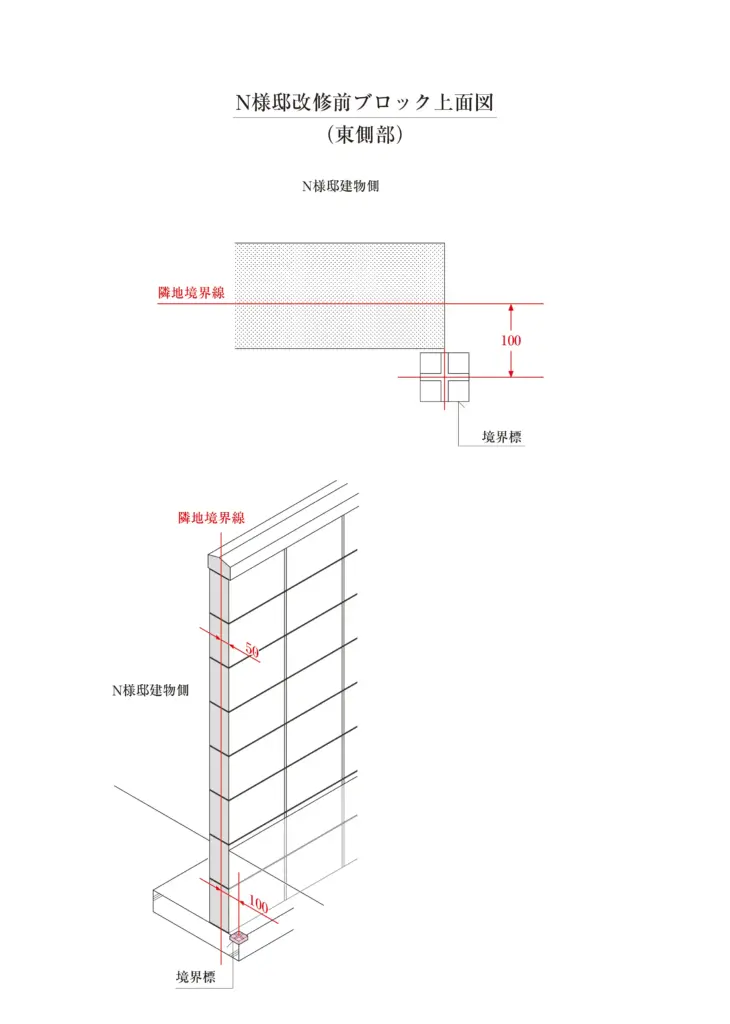

5. アイソメ図が裁判で役立った理由

裁判では、文章や測量図だけでは説明に時間がかかり、理解も難しい場面があります。 今回のケースでは、アイソメ図が立体的に越境状況を示すことで、裁判官・弁護士に一目で理解させる効果がありました。 特に、不動産トラブルや境界問題では「現場を正確に可視化する」ことが解決の近道です。

まとめ

- 不動産購入前に「隣地や周辺の権利状況」を調査するのは必須。

- 契約書や仲介業者だけを信用するのは危険。

- 境界線トラブルには、アイソメ図などのビジュアル資料が有効。

次回予告

「このトラブルから学んだ“購入前に必ずやるべきチェックリスト”」

この一連の出来事を通じて痛感したのは、「現場を理解しやすくするための可視化」こそが、複雑なトラブル解決のカギになるということです。

言葉や契約書だけでは伝わらない「現実の状態」を、図面やアイソメ図で立体的に表現する――それが、今回の解決を早め、交渉や裁判でも大きな武器になりました。

不動産トラブルに限らず、Web制作や情報発信においても“わかりやすさ”は最大の価値です。 複雑なことを誰でも理解できる形にすること。それがデザインの力であり、私たちが目指す本質です。